傾儅僠儏傾柍慄偲僀儞僞乕僱僢僩梈崌偺榖

丂

丂俀侽侽係擭侾寧丄傾儅僠儏傾柍慄壠偵偲偭偰偺楴曬偑偁傝傑偟偨丅

丂埲慜偐傜嬦枴偝傟偰偄偨丄僀儞僞乕僱僢僩偵傛傞墦妘憖嶌偑嫋壜偝傟偨偺偱偡丅崱傑偱丄eQSO丄WiRES嘦,Echolink丄IRLP摍偺僜僼僩傪巊偭偰偺俻俽俷偼丄擔杮崙撪朄偱偼旝柇側棫応偱塣梡偝傟偰偄傑偟偨偑丄偦偺塣梡偑惓幃偵擣傔傜傟偨帠偵側傝傑偡丅

丂俠俻帍俀侽侽俆擭俀寧崋偱偼丄乽挻娙扨擖栧俤們倛倧倢倝値倠乿偲戣偟偰丄徯夘偝傟偰偐傜丄敋敪揑偵擔杮崙撪儐乕僓偑憹偊偰偒傑偟偨丅俀侽侽俆擭俀寧侾俀擔乮搚乯偺栭偵偼丄俀俋俉嬊偑婰榐偝傟傑偟偨丅俁侽侽嬊偺戝戜偵払偡傞偺偼帪娫偺栤戣偩偲巚偄傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

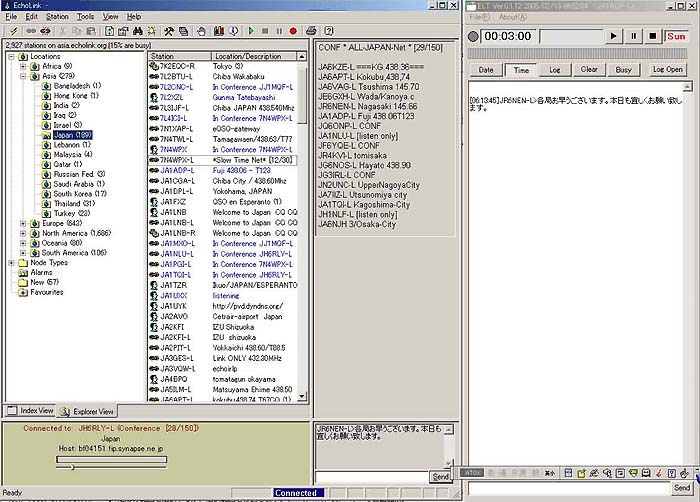

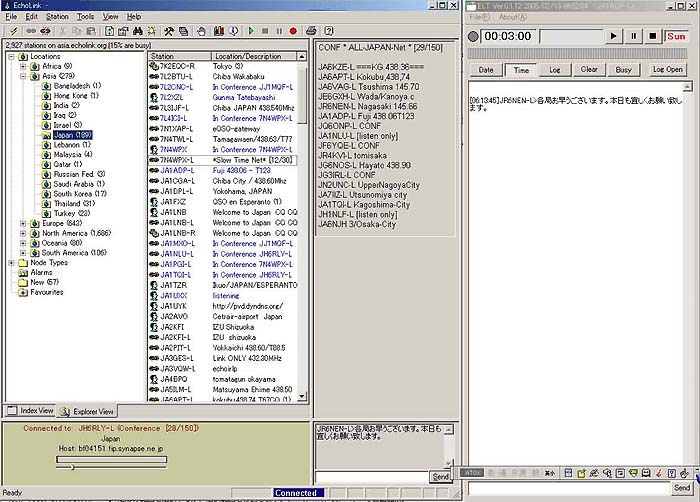

僼儕乕僂僄傾偺僜僼僩偱丄壒惡昳幙傕懠偺VoIP傾儅僠儏傾柍慄傛傝丄敳孮偵椙偄Echolink偺夋柺傪嶲峫椺偲偟偰忋婰偵帵偟傑偟偨丅

夋憸偑尒偵偔偄偲巚偄傑偡偑丄偙傟偼丄俀侽侽俆擭俀寧侾俁擔乮擔乯侽俈丗侽侽倎倣偺忬懺偱偡丅俰俙嬊偼丄侾俋俆嬊丄杮壠偺倀俽俙偼丄侾係係俁嬊偑儘僌僆儞偟偰偄傑偡丅

亖俀侽侽俆擭俀寧侾俁擔乮擔乯亖

乮侾乯俥倝倰倱倲丂俽倲倕倫

丂僇僫僟偺傾儅僠儏傾柍慄壠丂倁俤俈俴俿俢偑嶌惉偟偨丄俬俼俴俹偲偄偆丄倁oIP傾儅僠儏傾柍慄僜僼僩偺僀儞僗僩乕儖偵挧愴偟傑偟偨丅俷俽偼丄俴inux傪巊梡偟偰偄傑偡丅尦乆偼丄倀nix偐傜攈惗偟傑偟偨丅

丂傑偢偼丄俴倝値倳倶偼偳傫側俷俽丠丂偐傜挷傋巒傔傑偟偨丅

丂擔宱俴倝値倳倶帍傪峸擖偟偰丄挷傋傞偲丄戲嶳僼儕乕僂僄傾偱僜僼僩偑偁傝傑偟偨丅

丂戝敿偼倵倕倐偐傜僟僂儞儘乕僪弌棃傑偡偑丄俬俽俷宍幃偵側偭偰偄偰丄捈偖偵僀儞僗僩乕儖梡偺婲摦俠俢亅俼俷俵偵側傞偲偄偆曋棙側忬懺偵側偭偰偄傑偟偨丅

丂

丂丂侾乯倁倝値倕丂俴倝値倳倶

丂丂俀乯俥倕倓倧倰倎丂俠倧倰倕俁

丂傪僀儞僗僩乕儖岓曗偵忋偘偰丄偦傟偧傟偺僒僀僩偐傜僟僂儞儘乕僪偟傑偟偨丅憃曽偲傕擔杮岅巟墖僒僀僩偑偁傝傑偡丅

丂傑偢偼丄倁倝値倕丂俴倝値倳倶偺僀儞僗僩乕儖偟傑偟偨偑丒丒丒丂仺乯丂寢壥 丗尰嵼偺倫們娐嫬偱偼丄僀儞僗僩乕儖弌棃傑偣傫偱偟偨丅乮壗屘丠乯倁倝値倕丂俴倝値倳倶僀儞僗僩乕儖擔婰

丂搑拞宱夁丗偳偆傕丄倀俽俛娭學偑忋庤偔僀儞僗僩乕儖偑弌棃側偄傛偆偱偟偨丅摉弶偼丄倀俽俛僪儔僀僶偑慡偔僀儞僗僩乕儖弌棃側偐偭偨傛偆偱丄婲摦梡俠俢亅俼俷俵傪棫偪忋偘偰傕丄僀儞僗僩乕儔夋柺偵扝傝拝偔慜偵丄嵞婲摦梫媮偺儊僢僙乕僕偑弌傞忬懺偱丄慡偔偍榖偵側傝傑偣傫偱偟偨丅

丂婲摦搑拞偵弌傞儊僢僙乕僕傪尒偰偄偰倀俽俛僪儔僀僶偺僀儞僗僩乕儖偵幐攕偟偰偄傞偺偑敾柧偟傑偟偨偺偱丄俛俬俷俽愝掕傪挷傋倀俽俛俀丏侽傪柍岠偵偟偨傜僀儞僗僩乕儖夋柺枠丄恑傓帠偑偱偒傑偟偨偑丄僉乕儃乕僪丄儅僂僗乮倀俽俛愙懕昳乯偑巊梡弌棃側偄偺偱懠偺俹俠偐傜帩偭偰偒傑偟偨両

丂帋偟偵丄帺戭撪偵偁傞懠偺俹俠乮俧倎倲倕倵倎倷丄俢倕倢倢幮惢乯偱丄慜弎偺婲摦梡俠俢亅俼俷俵偱棫偪忋偘傞偲丄栤戣側偔僀儞僗僩乕儖夋柺傑偱恑傓帠偑弌棃傑偟偨両乮壗屘乯

丂倂俤俛偱挷傋傞偲丄倁倝値倕丂俴倝値倳倶傪僀儞僗僩乕儖偟偨帪丄弌棃傞俹俠偲弌棃側偄俹俠偑偁偭偨偲偺婰弎傪撉傒傑偟偨丅倀俽俛愝掕傪偄偠傞偺傕偄傗偩偭偨偺偱丄倁倝値倕丂俴倝値倳倶偺僀儞僗僩乕儖傪掹傔傑偟偨丅

丂俲値倧倫倫倝倶偲偄偆丄俠俢亅俼俷俵偐傜婲摦偟偰娙扨偵俴倝値倳倶傪懱尡弌棃傞僜僼僩偑偁傞偺偱偡偑丄偙傟傕崱夞僀儞僗僩乕儖偟偨俹俠偱偼搑拞偱丄僐儅儞僪儔僀儞忬懺偵側傝婲摦偑廔椆偟偰偟傑偄傑偟偨丅俙俽倀俽偺儃乕僪偼巊偊側偄偺偐側丒丒丒丠

丂丂丂丂丂丂丂丂 丂仼丂惓偟偄娐嫬壓偱偙偺夋柺偵偨偳傝拝偗側偐偭偨丒丒丒乮挧愴偟偨偺偼丄俁丏侾斉偱偡乯

丂仼丂惓偟偄娐嫬壓偱偙偺夋柺偵偨偳傝拝偗側偐偭偨丒丒丒乮挧愴偟偨偺偼丄俁丏侾斉偱偡乯

丂偙傫側晄埨傪書偊偮丄帺嶌俹俠偵丄俥倕倓倧倰倎丂俠倧倰倕俁乮俥俠俁乯僀儞僗僩乕儖偵挧愴偟傑偟偨丅丂仺丂寢壥丗娙扨偵僀儞僗僩乕儖弌棃傑偟偨丅乮壗屘丠乯

悇掕尨場丗僴乕僪僂僄傾偵埶懚偟偰偄傞晹暘偑懡偄偺偱偼丠丂帺嶌俹俠偺儅僓乕儃乕僪偼俙俽倀俽幮偺丂俹俉侽侽僔儕乕僘偱偡丅偙偺儅僓乕儃乕僪偑晄椙偲偄偆帠偱偼側偔丄僪儔僀僶偲偺憡惈偺栤戣偩傠偆偲巚偭偰偄傑偡丅

偙偺寢榑偵払偡傞枠偺丄帪娫偼挿偔姶偠傑偟偨丅

亖俀侽侽俆擭俀寧俀侽擔乮擔乯亖

乮俀乯俶倕倶倲丂俽倲倕倫

丂俴倝値倳倶偑僀儞僗僩乕儖弌棃傑偟偨偑娞怱偺俬俼俴俹僜僼僩偑尒偮偐傝傑偣傫丅丂俬俼俴俹僜僼僩杮懱偼偄偭偨偄壗張偵偁傞偺偱偟傚偆偐丠

丂俬俼俴俹僒僀僩傪椙偔撉傓偲丄俬俼俴俹亄俼倕倓俫倎倲乮俷俽乯昁梫嵟彫婡擻 or 俬俼俴俹亄俥倕倓倧倰倎俠倧倰倕乮俷俽乯昁梫嵟彫婡擻

偺俬俽俷僀儊乕僕僼傽僀儖偑偁傞帠偑敾柧偟傑偟偨丅

丂悘暘丄夞傝摴傪偟偰偄偨傛偆偱偡丅恀偭怴側忬懺偺俹俠傊丄堦婥偵俷俽偲俬俼俴俹僜僼僩偑僀儞僗僩乕儖弌棃傞傛偆側巇慻傒偑梡堄偝傟偰偄傑偟偨両

亖俀侽侽俆擭係寧俆擔乮壩乯亖

乮俁乯堦帪拞抐

丂帺戭寶懼偊偑寛傑傝丄傾儅僠儏傾柍慄妶摦傕巄偔偼弅彫曽岦偵側傝傑偡丅俤們倛倧俴倝値倠傪俹俠儐乕僓偱宷偖埵偺妶摦斖埻偲側傝傑偡丂仺丂俬俼俴俹僀儞僗僩乕儖偼巄偔偍媥傒丅

亖俀侽侽俇擭俆寧俀俉擔乮擔乯亖

乮係乯俬俼俴俹摫擖嵞奐

丂堷墇丄帺戭偺寶懼偊丄嵞搙堷墇摍偺帠忣偱丄栺侾擭娫偺僽儔儞僋偑偁傝傑偟偨偑丄俬俼俴俹偺摫擖傪嵞奐偟傑偟偨丅

丂Linux偲俬俼俴俹偺帠傪棟夝偡傞偲偄偆忬嫷偵恑揥偼偁傝傑偣傫偑丄摫擖傪嵞奐偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅俹俠偼嶐擭摨條偵帺嶌俹俠偱丂俹係丂俁丏侽俧俫倸丂俶俷俼俿俫倂俷俷俢偑枹巊梡偩偭偨偺偱丄偙傟傪儀乕僗偵巊偆帠偵偟傑偟偨丅

丂

丂俬俼俴俹僒僀僩偱偄傠偄傠偲挷傋傞偲丄愱梡偺儃乕僪摍傪俬俼俴俹僠乕儉偐傜庤攝仌擖庤偟側偄偲僟儊偺傛偆偱偡丅僾儕儞僞偺僷儔儗儖億乕僩傪巊偭偨傝偲丄倂倝俼俤俽嘦傗俤們倛倧俴倝値倠偲偼僔僗僥儉峔惉偑堎側傞帠偑暘偐傝傑偟偨丅

丂

丂擔杮偐傜偺僆乕僟乕偼俢倧値倎倲倝倧値崬傒偱丄倀俽亹侾俈侽傪PayPal偱憲嬥偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅乮俀侽侽俇擭俆寧俀俉擔尰嵼)

丂倂俤俛偱偼丄僇僫僟偲All Other Orders偐傜偺嬥妟偑昞帵偝傟偰偄傑偟偨偑丄擮偺堊丄俢倎倴倝倓乮倁俤俈俴俿俢乯偵丄擔杮偐傜拲暥偟偨応崌偺俽倛倝倫倫倝値倗嬥妟傪栤偄崌傢偣傞偲丄倱倲倎倲倕倱偲摨偠偩傛丅偲曉帠偑棃傑偟偨偺偱丄倀俽亹侾俈侽傪憲嬥偡傞弨旛偲側傝傑偟偨丅

丂奀奜傊偺巟暐偄偼僋儗僕僢僩僇乕僪偱偟偐宱尡偑偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄PayPal偱偺憲嬥巜帵偱偡偺偱丄俹倎倷俹倎倢僒僀僩偵搊榐傪偡傞帠偱娙扨偵庤懕偒偑嵪傒傑偟偨丅

丂PayPal偱憲嬥偡傞偲丄帺暘偺僋儗僕僢僩僇乕僪斣崋摍偺忣曬偑庴庢庤偵暘偐傜側偄偺偱丄埨慡柺偱傕俥俛偺傛偆偱偡丅

丂梋択偱偡偑丄俬俼俴俹僒僀僩偐傜俹倎倷俹倎倢偱偺巟暐偄夋柺偵恑傓偲丄俬俤乮僀儞僞乕僱僢僩丒僄僋僗僾儘乕儔乯偱偼丄壗搙僩儔僀偟偰傕丄俵倕倱倱倎倗倕俁侽俀係乮俤倰倰倧倰昞帵乯偑弌偰嵟屻偺寛嶼夋柺偵偨偳傝拝偗傑偣傫偱偟偨乮俬俤俇偼嵟怴傾僢僾僨乕僩斉傪巊偭偰偄傑偡乯丅帋峴嶖岆偺枛丄僽儔僂僓俶倕倲倱們倎倫倕俈丏侾傪巊偭偰摨偠憖嶌傪偟偨傜丄惓忢偵巟暐偄偑姰椆偟傑偟偨丅乮壗屘丠乯

丂

丂柍帠丄憲嬥偼姰椆偟傑偟偨偑丄俬俼俴俹僒僀僩傊俷俼俢俤俼丂俥俷俼俵偵昁梫帠崁傪婰擖偟偰儊僀儖偡傞嶌嬈偑巆偭偰偄傑偟偨偺偱丄偙傟傪屵屻偵嵪傑偣傑偟偨丅

丂

丂昁梫帠崁傪婰擖偟偨俷俼俢俤俼丂俥俷俼俵傪憲晅偟丄栺俀帪娫屻偵俢倎倴倝倓偐傜儃乕僪拲暥傊偺偍楃偲壩梛擔乮俆寧俁侽擔乯偵憲傞偺偱擔杮偵拝偔偺偼丄偦傟偐傜栺侾廡娫偼偐偐傞偺偱丄俇寧俇擔乮壩乯崰偩傠偆偲偺楢棈儊僀儖偑擖傝傑偟偨丅僇僫僟偵廧傫偱偄傞斵偼堦懱壗帪怮偰偄傞偺偩傠偆偲丄怱攝偵側傝傑偟偨丅

丂儃乕僪偑撏偔枠偼丄侾丏俆廡娫埵偐偐偺偱丄帠慜偵俥俠亄俬俼俴俹傪僟僂儞儘乕僪偟偰偁偭偨偺偱丄偄偪憗偔擣徹傪嵪傑偣偰偟傑偄傑偟偨丅

丂婛偵丄俹倎倷俹倎倢偱偺憲嬥偑妋擣偝傟偰偄傞傛偆偱丄僗儉乕僘偵嵪傒傑偟偨丅

丂擣徹偺慜偵丄俥俠亄俬俼俴俹傪僀儞僗僩乕儖偟傑偟偨偑乮悢暘偱姰椆乯丄側偵偣弶傔偰偺俴倝値倳倶偱偡偺偱丄傗偭偰偄傞帠偑傛偔暘偐傝傑偣傫丅乮杮摉偵偙偺愭丄戝忎晇側偺丠乯

丂僀儞僗僩乕儖庤弴彂乮俹俢俥乯偵廬偭偰丄僒僂儞僪儃乕僪偺摦嶌妋擣傪偟偨屻丄俹俠撪偵偁傞僗僋儕僾僩僼傽僀儖偱俬俼俴俹僒乕僶偵愙懕偟丄僐乕儖僒僀儞傗抧堟乮傾僕傾偲偄偆暥尵偼偁傝傑偣傫偱偟偨乯丄憲嬥忣曬傪擖椡偟傑偟偨丅偦偺娫丄師偺條側俬俼俴俹僒乕僶乕偲偺傗傝庢傝偑偁傝傑偟偨丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乕乕乕乕

丂丂丂丂丂The server has assigned you the node number | stn8743 |

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乕乕乕乕

丂丂丂丂丂Please write this down as it is the one number that identifies

your node on the IRLP network.

丂丂丂丂丂Press ENTER to continue.

丂丂丂丂丂*** Setting up IRLP node with 們倎倢倢倱倝倗値 倎値倓丂倱倲倎倲倝倧値ID

stn8743 ***

丂丂丂丂丂If there is any problem with the install, you should be able

to run irlp-install again if required..

丂丂丂丂丂Press ENTER to continue, or CTRL-C to exit.

丂station ID stn俉俈係俁偑敪峴偝傟傑偟偨丅僷僗儚乕僪偼俷俽僀儞僗僩乕儖帪偵愝掕偟傑偡偺偱丄偙偙偱偼昞帵偝傟傑偣傫乮僫僀僔儑両乯

丂偙偺僲乕僪斣崋傪峊偊側偝偄偲僐儊儞僩偑偁傝傑偟偨偺偱丄彂柺偵儊儌偟偰僄儞僞乕僉乕傪墴偡偲丄懕偗傞偐巭傔傞偐偲暦偄偰偒傑偟偨丅偙偺屻偼丄儃乕僪偑撏偄偰偐傜偺偍妝偟傒偲偟傑偟偨丅乮幚嵺丄偙傟埲忋偵嶌嬈傪恑傔傞帠偑弌棃傑偣傫両乯

丂帺屓恌抐偱偼丄俬俼俴俹偵昁梫側僴乕僪僂僄傾偺摦嶌偼妋擣偝傟偨傛偆側偺偱丄弶傔偺嶳偼墇偊偨傛偆偱偡丅乮塸岅偺戝攇丄彫攇偼徚偊傑偣傫両乯

丂柍慄婡偲愙懕偡傞働乕僽儖偼帺嶌偡傞昁梫偑偁傞偺偱丄柍慄婡摍偺巇條傪挷傋偰丄攝慄恾傪峫偊傞帪娫偼廫暘偁傝傑偡丅

丂僲乕僪斣崋偱偡偑丄婛偵俉俋侽侽斣戜偑懚嵼偟偰偄偨傝偲丄僔乕働儞僔儍儖偵妱傝怳傜傟偰偄傞傛偆偱傕側偄偱偡偹乣丅堄枴晄柧両

丂丂丂伀

丂庢愢傪椙偔撉傓偲丄廧傫偱偄傞抧堟摍偐傜妱傝摉偰傜傟偰偄傞偲彂偄偰偁傝傑偟偨丅俬値倕倲丂俙倓倓倰偑曄傢傜側偄尷傝摨堦偺僲乕僪斣崋偲側傞傛偆偱偡丅乮俀侽侽俇擭俇寧俋擔丂捛婰乯

丂亖俀侽侽俇擭俇寧俆乮寧乯亖

乮係乯丂俬俼俴俹摫擖僷僢働乕僕摓拝

僇僫僟偐傜壸暔偑峲嬻曋偱撏偒傑偟偨丅

俆寧俀俉擔乮擔乯丗俹倎倷俹倎倢偱憲嬥仺俆寧俁侽擔乮壩乯丗僇僫僟偐傜敪憲仺俇寧俆擔乮寧乯丗尰昳摓拝丂乮倁俤俈俴俿俢丗俢倎倴倝倓偵偼丄俇寧俈擔乮悈乯傪婓朷擺婜偲偟傑偟偨丅乯

丂丂丂丂 丂丂

丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂奐晻偡傞慜偺忬懺丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂忋嵍偐傜丄俥俠俆僀儞僗僩乕儖梡俠俢亅俼俷俵丄

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俹俠偵儃乕僪傪屌掕偡傞嬥嬶丄儃乕僪杮懱

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂丂壓嵍偐傜丄僪僉儏儊儞僩丄僾儕儞僞億乕僩梡働乕僽儖

暯擔偼婣戭帪娫偑抶偄偱偺丄嶌嬈偼廡枛偵側傝傑偡丅乮偍妝偟傒両乯

丂亖俀侽侽俇擭俇寧侾侽乮搚乯亖

乮俆乯丂僀儞僞乕僼僃僀僗梡偺僷乕僣峸擖

巗撪偺僷乕僣揦偱僀儞僞乕僼僃僀僗梡偺僷乕僣傪峸擖偟傑偟偨偺偱丄偙傟偱弨旛偑惍偄傑偟偨丅

丂亖俀侽侽俇擭俇寧侾俀乮寧乯亖

乮俇乯丂傾儖僀儞僐偺柍慄婡

俬俼俴俹僲乕僪嬊傛偆偵傾儖僀儞僐偺俢俼亅俵侽俇俢倃傪専摙偟偰偄傑偟偨偑丄愱梡偺僨乕僞抂巕偑側偄帠偲丄俽俻俴怣崋傪庢弌偡堊偵丄柍慄婡撪晹偵庤傪壛偊傞昁梫偑偁傞偲偺儊乕僇夞摎偱偟偨丅

柍慄婡撪晹偱丄偼傫偩晅偗傪偡傞偺偼娙扨偱偡偑丄侾擭曐徹偑側偔側偭偨傝偡傞偺偑偄傗側偺偱丄庤尦偵偁傞敧廳廎偺儕僌傪巊偆帠偵偟傑偟偨丅

丂亖俀侽侽俇擭俇寧侾俁乮壩乯亖

乮俈乯丂僀儞僞乕僼僃僀僗働乕僽儖惢嶌

寢慄恾偼嶌偭偰偁偭偨偺偱丄愱梡働乕僽儖傪惢嶌偟傑偟偨丅

揹慄偼懡彮挿栚偵偟偰丄搑拞偵僼僃儔僀僩僐傾傪擖傟丄堦墳俼俥懳嶔傪偟傑偟偨偑丄堦懱偳傟偩偗偺岠壥偑偁傞偐偼丒丒丒丅

僥僗僞乕傪巊偭偰攝慄僠僃僢僋傪峴偄丄栤戣側偔姰惉偟傑偟偨丅

俬俼俴俹僒僀僩偐傜丄丄俬俼俴俹丂俶倧倓倕丂俽倧倖倲倵倎倰倕丂俬値倱倲倎倢倢倎倲倝倧値丂俵倎値倳倎倢丄俬俼俴俹丂俛倧倰倓丂俬値倱倲倢倢倎倲倝倧値丂俵倎値倳倎倢傪僟僂儞儘乕僪偟傑偟偨丅

丂亖俀侽侽俇擭俇寧侾俇乮嬥乯亖

乮俉乯丂俹俠僙僢僩傾僢僾嶌嬈

丒儖乕僞偺寠柧偗傪峴偄傑偡丅僄僐乕儕儞僋偱宱尡偑偁傞偺偱丄娙扨偵姰椆偟傑偟偨丅

丒帺嶌俹俠偺懁柺僷僱儖傪奜偟偰丄俬俼俴俹愱梡婎斅偲丄俢亅倱倳倐俋僺儞乮俥倎倣倎倢倕乯傪嬻偒僗儘僢僩俀屄傪巊偭偰屌掕偟傑偡丅

丒愱梡婎斅偵揹尮傪嫙媼偡傞偺偵丄俬俢俤梡偵梋偭偰偄傞揹尮働乕僽儖傪愙懕偟傑偡丅揹尮偵偮偄偰偼丄婎斅僙僢僩傾僢僾崁栚偺枛旜偵

丂彂偄偰偁傝晄恊愗側婰弎偱偡両

丒愱梡婎斅偺俢亅倱倳倐俀俆偲僾儕儞僞梡僷儔儗儖億乕僩傪俬俼俴俹僙僢僩偵擖偭偰偄偨愱梡働乕僽儖偱愙懕偟傑偡丅

丂僾儕儞僞億乕僩傪巊偭偰俹俠撪偲偺僨乕僞傪傗傝庢傝偟偰偄傞帠偑暘偐傝傑偟偨丅

丒惢嶌偟偨働乕僽儖傪丄僞乕僎僢僩柍慄婡仼仺俹俠傊愙懕偟傑偟偨丅

丒愱梡婎斅偺摦嶌妋擣傪峴偄傑偟偨丅

丂婎斅偵偼俇屄偺俴俤俢偑幚憰偝傟偰偄傞傛偆偱偡丅奺怓俴俤俢偺婡擻偼師偺捠傝偺傛偆偱偡丅

丒俧倰倕倕値丗俠俷俽丂倎們倲倝倴倕丂

僞乕僎僢僩柍慄婡偺僗働儖僠偑奐偔偲揰摂丅柍慄婡偵傛偭偰偼怣崋榑棟偑斀揮偟偰偄傞応崌偑偁傞偑丄偙傟偼愱梡婎斅偺僕儍儞僷乕偱婎斅懁偱榑棟斀揮壜擻偺傛偆偱偡丅

丒俼倕倓丂丗俹俿俿丂倎們倲倝倴倕丂

僱僢僩懁偐傜壒惡偑憲傜傟偰棃偨帪偵揰摂偟傑偡丅僞乕僎僢僩柍慄婡傪憲怣忬懺偵偟傑偡丅

丒倄倕倢倢倧倵丂丗倁倎倢倝倓丂俢俿俵俥丂倓倕倲倕們倲丂

僴儞僨傿偱俢俿俵俥怣崋傪憲怣偟偨帪偵揰摂偟傑偡丅

俧倰倕倕値丂俴俤俢丂丗

柍慄婡偺廃攇悢傪俆侽俵俫倸丄俥俵儌乕僪偵僙僢僩屻丄僞乕僎僢僩柍慄婡偺僗働儖僠傪奐偔偲揰摂丅

倄倕倢倢倧倵丂俴俤俢丗

僞乕僎僢僩柍慄婡偲摨偠廃攇悢偵愝掕偟偨僴儞僨傿柍慄婡傪梡堄偟偰丄憲怣忬懺偵偟偰揔摉側俢俿俵俥怣崋乮僺億僷壒乯傪憲弌偡傞偲揰摂丅丂

丒俼倕倓丂俴倕倓偵偮偄偰偼屻偱僠僃僢僋偟傑偡丅丂丂丂丂

丂亖俀侽侽俇擭俇寧侾俈乮搚乯亖

乮俋乯丂偦偺懠僙僢僩傾僢僾嶌嬈

俹俠偐傜偺偄傠偄傠側憖嶌偼丄倰倕倫倕倎倲倕倰儐乕僓偱峴偆傛偆側偺偱丄倰倧倧倲偱儘僌僆儞屻丄儐乕僓愗傝懼偊傪峴偄傑偡丅丂su

- repeater

僱僢僩懁偐傜壒惡傪憲傝丄俹俠撪晹偱僞乕僎僢僩柍慄婡傊偺弌椡儗儀儖挷惍傪峴偄傑偟偨丅

audiotest丂傪RUN偝偣傞偲丄僱僢僩懁偐傜倁俤俈俴俿俢丂俢倎倴倕偺惡偑棳傟僴儞僨傿婡偱挳偔偙偲偑弌棃傑偟偨偑丄摿偵栤戣側偄壒検偱偟偨偺偱丄偦偺傑傑偲偟傑偟偨丅

杮棃偱偁傟偽root偵愗姺偊偰丄倎倳倣倝倶枖偼丄倎倢倱a倣倝倶倕倰傪RUN偝偣偰壒検傗壒幙丄儅僀僋僽乕僗僩偱嵟椙偺忬懺偵曄峏偡傞偲椙偄偲巚偄傑偡丅

扐偟丄儅僯儏傾儖偱偼倎倳倣倝倶偱巊傢側偄愝掕偼僛儘儗儀儖偵偡傞傛偆偵巜帵偟偰偄傑偡偺偱丄偙傟偩偗偼幚峴偟傑偡両

俬俼俴俹偵偼丄俤們倛倧俴倝値倠偺僥僗僩僒乕僶乕偲摨偠婡擻偑偁傝傑偡丅俤們倛倧俼倕倖倢倕們倲倧倰偲屇傃丄俋俋俋侽斣偱偡丅

倰倕倫倕倎倲倕倰儐乕僓偱丄俹俠偐傜丄倓倕們倧倓倕丂俋俋俋侽傪擖椡偡傞偲俋俋俋侽偵愙懕偟傑偡丅幷抐偼丄倓倕們倧倓倕俈俁偱幚峴偝傟傑偡丅

偙偙偱栤戣偑敪惗偟傑偟偨両丂僴儞僨傿婡偐傜壒惡傪憲怣偡傞偺偱偡偑丄俋俋俋侽偐傜偼柍曄挷偺僉儍儕傾偟偐暦偙偊側偄偺偱偡丅

惢嶌偟偨僀儞僞乕僼僃僀僗慄偺攝慄偑埆偄偺偐傕偟傟側偄偲丄嵞搙丄攝慄僠僃僢僋傪偟傑偟偨偑丄惓忢偱偟偨丅堦懱壗偑尨場側偺偱偟傚偆偐丠

壒惡傪憲傞堊偵寠柧偗偟偨丄億乕僩偺愝掕傪尒捈偟傑偟偨偑乮倀俢俹僾儘僩僐儖乯丄偙偪傜傕栤戣側偟丅

僱僢僩懁偵壒惡偑棳傟側偄忬嫷側偺偱偡偑丄僴儞僨傿婡偐傜偺俢俿俵俥怣崋偱丄僱僢僩懁傪僐儞僩儘乕儖弌棃傞帠偼暘偐傝傑偟偨偺偱丄僒僂儞僪儃乕僪偺栤戣偐

俴倝値倳倶懁偺倎倳倣倝倶偱偺儗儀儖挷惍偑忋庤偔峴偭偰偄側偄帠偑尨場偱偼側偄偐偲悇應偟傑偟偨丅

僒僂儞僪儃乕僪偼丄ASUS偺儅僓乕儃乕僪偵僆儞儃乕僪偝傟偰偄傞傕偺傪巊梡偟偰偄傑偡偑丄埲慜丄巗撪俹俠僔儑僢僾偱俈俆侽墌偱攦偭偨傕偺偲岎姺偟傑偟偨偑丄曄壔側偟丅

僒僂儞僪儃乕僪傪僆儞儃乕僪偵栠偟偰丄倰倧倧倲偱儘僌僆儞屻丄倎倳倣倝倶偺愝掕傪尒捈偟傑偟偨丅偲尵偭偰傕弶傔偰巊偆傾僾儕働乕僔儑儞偱偡偺偱丄巊偄曽偑暘偐傝傑丒丒丒偣傫丅

倵倕倐偱専嶕偟偰丄愝掕曽朄偑彂偄偰偁傞僒僀僩偵扝傝拝偒丄撉傒傑偟偨丅

巹偼丄僞乕僎僢僩柍慄婡偐傜偺壒惡擖椡傪僒僂儞僪儃乕僪偺俵俬俠擖椡偵擖傟偰偄傑偡丅倎倳倣倝倶偺夋柺傪尒傞偲丄俵俬俠擖椡偑乽俹乿偲愝掕偝傟偰偄傑偟偨乮俢倕倖倎倳倢倲乯丅

偙傟偱偼僟儊偲暘偐傝傑偟偨丅俼乮倰倕們倧倰倓偐丠乯偑惓偟偄傛偆偱偡丅

偙偺婡擻曄峏偼丄億僀儞僞乕傪俵俬俠偵堏摦屻丄僗儁乕僗僉乕偱曄峏偑弌棃傞傛偆偱丄僗儁乕僗僉乕偱丄俹仺俼仺俹偲曄壔偟傑偟偨丅

俹偐傜俼偵愝掕曄峏偟偨強丄僴儞僨傿婡偐傜偺壒惡偑婣偭偰偒傑偟偨両

嶐擔丄儁儞僨傿儞僌偵側偭偰偄偨丄愱梡儃乕僪偺俹俿俿婡擻妋擣傪幚巤偟傑偟偨丅

倰倕倫倕倎倲倕倰儐乕僓偱丄俹俠偺僉乕儃乕僪偐傜丄倠倕倷偲擖椡偡傞偲僞乕僎僢僩柍慄婡偑憲怣忬懺偲側傝丄俼倕倓丂俴俤俢偑揰摂偟傑偟偨丅偙傟偱丄俴俤俢昞帵偼僠僃僢僋姰椆偟傑偟偨丅

偙偺傑傑偱偼楢懕憲怣偺傑傑偱偡丅朰傟偢偵丄倳値倠倕倷傪幚巤偟傑偟傚偆両

丂亖俀侽侽俇擭俇寧侾俉乮擔乯亖

乮侾侽乯丂偦偺懠僙僢僩傾僢僾嶌嬈偦偺俀

嬋偑傝側傝偵傕丄俬俼俴俹丂俛倧倰倓丂俬値倱倲倎倢倢倎倲倝倧値丂俵倎値倳倎倢丄俬俼俴俹丂俶倧倓倕丂俽倧倖倲倵倎倰倕丂俵倎値倳倎倢偺捠傝偵嶌嬈偑姰椆偟傑偟偨丅

師偼丄倂倛倎倲丂倓倧丂倷倧倳丂倎倖倲倕倰丂倲倛倕丂倝値倱倲倎倢倢丠丂傪弉撉偟偰嶌嬈宲懕偱偡丅

丒俶倧倓倕忣曬傪僒僀僩偵傾僢僾偟傑偡丅偙傟偼僆儞儔僀儞偱搊榐偑偱偒丄懄帪偵搊榐偝傟偰丄倵倕倐偱帺嬊偺忬懺偑尒偊傑偡丅

丂丂丂丂俶倧倓倕丂俬俢丂俶倳倣倐倕倰

丂丂丂丂俶倧倓倕丂俠倎倢倢倱倝倗値

丂丂丂丂俶倧倓倕丂倧倵値倕倰丂們倧値倲倎們倲丂倝値倖倧倰倣倎倲倝倧値

丂丂丂丂俶倧倓倕丂俿倧倵値乛俠倝倲倷亅亅亅

丂丂丂丂俶倧倓倕丂倝値倱倲倎倢倢丂倓倎倲倕

丂丂丂丂俶倧倓倕丂倝値倖倧倰倣倎倲倝倧値

丂丂丂丂俠倎倢倢倱倝倗値丂倧倖丂倰倕倫倕倎倲倕倰丂倧倰丂倱倝倣倫倢倕倶丂値倧倓倕

丂丂丂丂俠倢倳倐/倰倕倫倕倎倲倕倰丂倵倕倐倱倝倲倕丂倎倓倓倰倕倱倱

丂丂丂丂俿倛倕倰倕丂倝倱丂倎倢倱倧丂倎丂倖倝倕倢倓丂倲倧丂倫倰倧倴倝倓倕丂倎們們倕倱倱丂倝値倖倧倰倣倎倲倝倧値丂倖倧倰丂倰倧倎倣倕倰倱

丒俬俼俴俹儊僀儕儞僌儕僗僩偵壛擖偟傑偟傚偆丅

丂倀俽丂倄倎倛倧倧偺俵俴偱偡丅枅擔丄戲嶳偺彂偒崬傒偑偁傝傑偡偑慡偰塸暥丒丒丒丅

丒俴倝値倠 O値 File/ Link Off File傪榐壒偟傛偆丅

丂倂倝値倓倧倵倱丂俹俠偱榐壒屻丄搊榐壜擻偺傛偆偱偡偑丄尰嵼丄儁儞僨傿儞僌偱偡丅

丒僆乕僨傿僆儈僉僒乕儗儀儖挷惍傪偟傑偟傚偆丅

丂嶐擔丄幚巤偟偰偟傑偄傑偟偨偺偱丄偙偙偱偼妱垽偱偡丅

丒儕儞僋僆乕僨傿僆儗儀儖挷惍傪偟傑偟傚偆丅

丂嶐擔丄幚巤偟偰偟傑偄傑偟偨偺偱丄偙偙偱偼妱垽偱偡丅

丒俹倀俴俽俤俛俙俠俲挷惍傪偟傑偟傚偆丅

丂僴儞僨傿婡偺壒惡偑僞乕僎僢僩柍慄婡偱庴怣偝傟偰丄俠俷俽怣崋偑傾僋僥傿僽偲側傝丄俹俠偐傜僱僢僩偵僷働僢僩怣崋偑憲弌偝傟傞傑偱偺憲傟帪娫傪愝掕偡傞傛偆偱偡丅

丂偙傟偼僱僢僩懁偵晄梫側僲僀僘偑棳弌偟側偄傛偆偵偡傞堊偺傕偺偺傛偆偱偡丅枅寧堦夞偼挷惍偡傞傛偆偵彂偐傟偰偄傑偡丅

丒偦偺懠

丂倁倧俬俹柍慄嫟捠偺塣梡儖乕儖摍偑彂偐傟偰偄傑偟偨丅

丒儁儞僨傿儞僌帠崁

丂俬俼俴俹僜僼僩偺戝懱偺僀儞僗僩乕儖偲婡擻愝掕偼姰椆偟傑偟偨偑丄倱們倰倝倫倲僼傽僀儖側偳偑戲嶳偁傝丄帺暘偱婡擻傾僢僾偟偰峴偔昁梫偑偁傝傑偡丅

丂傾儅僠儏傾柍慄傜偟偔偰丄偙傟偐傜偑杮棃偺妝偟傒偲側傝偦偆偱偡偑丄塸暥偲偺偨偨偐偄偱傕偁傝傑偡乮敋徫乯

丂棃廡枛傑偱偼丄帪娫偑庢傟偦偆偵側偄偺偱丄廡枛偵俬俼俴俹偺帠傪峫偊偰傒傛偆偲巚偭偰偄傑偡丅

丂亖俀侽侽俇擭俈寧俇乮栘乯亖

乮侾侾乯丂傗偭偲倴倝僄僨傿僞乕傪巊偄曽偑暘偐傞

慜夞偺儊儌婰擖偐傜栺俁廡娫偑宱夁偟傑偟偨丅丂倴倝僄僨傿僞偺巊偄曽偑暘偐傜偢偵埆愴嬯摤偟偰偄傑偟偨丅

嶐擭丄乽弶傔偰偺俥倕倓倧倰倎丂俠倧倰倕俁乿偲偄偆丄俽俷俥俿俛俙俶俲弌斉偺杮傪攦偭偰偁傝傑偟偨偑丄偙傟傪撉傫偱憖嶌偟偰偄傑偟偨偑忋庤偔巊偆偙偲偑弌棃傑偣傫偱偟偨丅

僄僨傿僞傪巊偆忋偱丄婲摦仺暥帤憓擖仺曐懚仺僄僨傿僞廔椆丅偺婎杮憖嶌偺偆偪丄曐懚丄廔椆偑偳偆傗偭偰傕忋庤偔峴偐側偐偭偨丅

俤俽俠僉乕丄俬僉乕傪巊偭偰丄僐儅儞僪儌乕僪丄曇廤儌乕僪傪愗姺偊傞偺偱偡偑丄曐懚丄廔椆傪偡傞嵺偵丄堦搙丄丗乮僐儘儞乯傪擖椡偡傞偲丄丗偺僾儘儞僾僩偑弌傞偺偱丄偙偙偱曐懚偺丂倂僉乕傗廔椆偺丂俻両傪擖椡偡傞傛偆偱偡丅

偙偺憖嶌偱丄僄僨傿僞偺婎杮憖嶌偑暘偐傝傑偟偨両丂儅僯儏傾儖杮偵偼僐儘儞偺僾儘儞僾僩偺忬懺偑彂偄偰偁傝傑偣傫偱偟偨偺偱丄曐懚摍偑慡偔弌棃傑偣傫偱偟偨丅

偙傟偱丄僉乕儃乕僪攝楍傪丂倀俽偐傜俰俹侾侽俇偵曄峏弌棃傑偟偨丅

/etc/sysconfig/丂偵偁傞keyboard丂傪僄僨傿僞偱曇廤偟偰丄俀峴栚偺丂"us"傪丂"jp106"偵曄峏丄曐懚屻丄倫們傪嵞婲摦偱丄僉乕儃乕僪偺攝楍偑俰俬俽僉乕偵側傝傑偟偨丅

師偺暻偼丄俢俷俽偺俥俢偑撉傒崬傔傞傛偆偵偡傞帠偑巆偭偰偄傑偡丅

傑偩傑偩丄俴倝値倳倶偺暻偑懕偔丒丒丒丒両

丂

丂

丂仼丂惓偟偄娐嫬壓偱偙偺夋柺偵偨偳傝拝偗側偐偭偨丒丒丒乮挧愴偟偨偺偼丄俁丏侾斉偱偡乯

丂仼丂惓偟偄娐嫬壓偱偙偺夋柺偵偨偳傝拝偗側偐偭偨丒丒丒乮挧愴偟偨偺偼丄俁丏侾斉偱偡乯 丂丂

丂丂